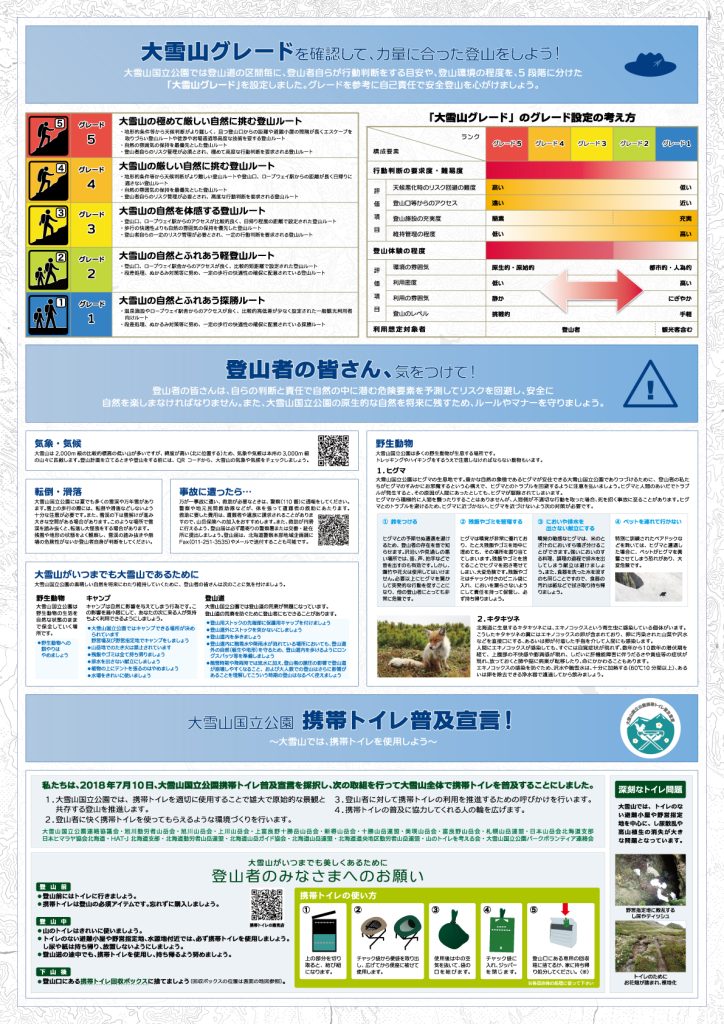

大雪山グレード(利用体験ランク)とは

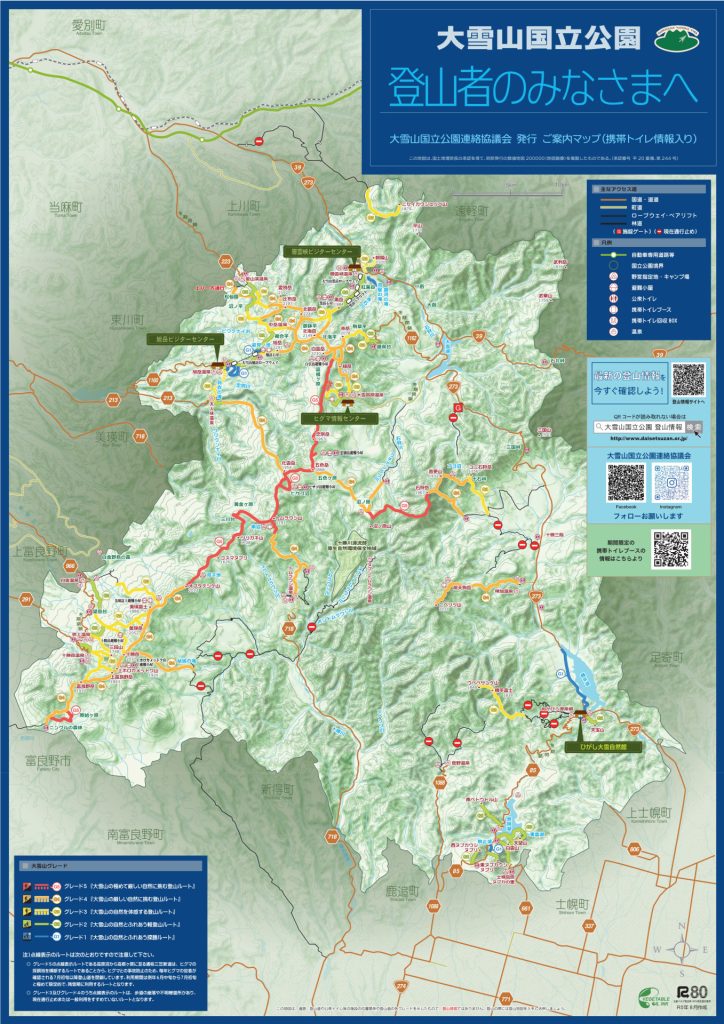

大雪山国立公園内には総延長約300kmにわたる登山道があります。

登山道の区間毎に自然条件や立地(登山口からの距離、避難小屋など施設の有無)が異なり、登山の難易度や登山で得られる体験の程度も異なります。

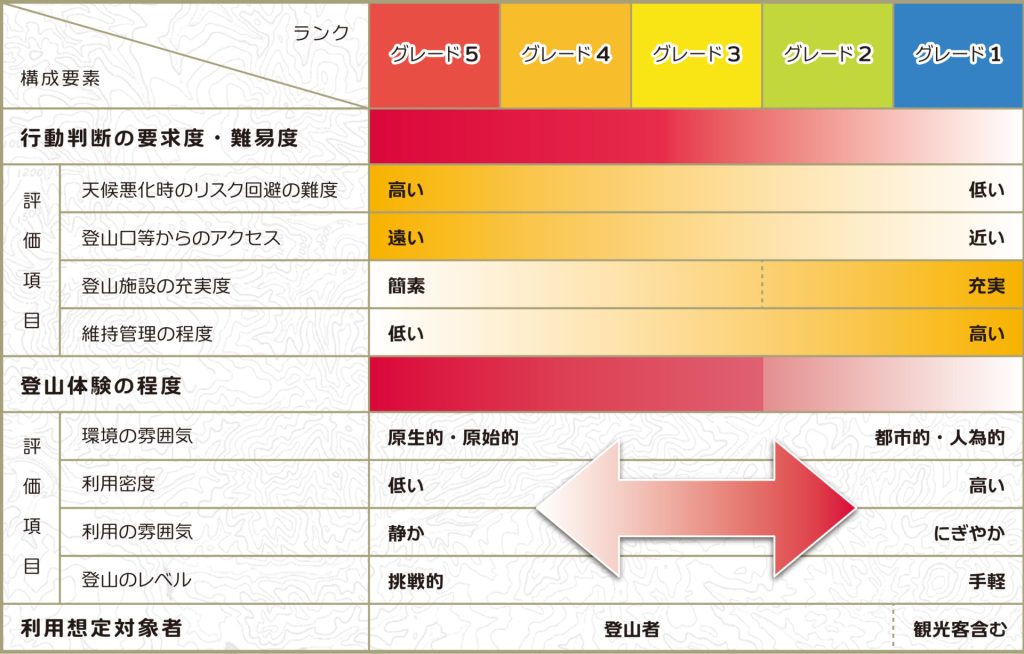

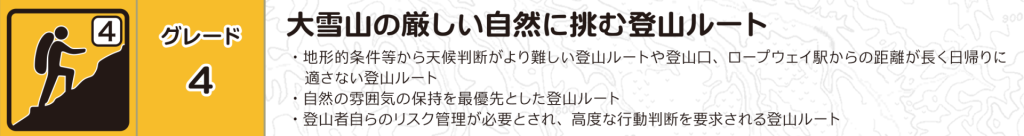

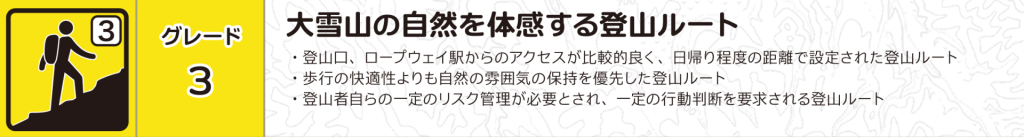

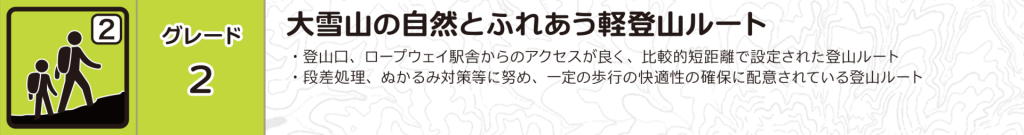

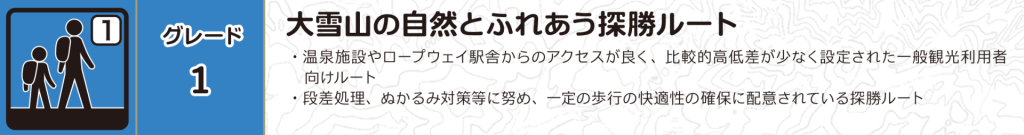

大雪山国立公園では登山道の区間毎に、登山者が自己責任で行動判断を行う時の目安(区間における行動判断の要求度や難易度)や登山で体験する雰囲気等の程度(区間における「原始性」、「静寂性」又は「気軽さ」などから体験するもの)を「グレード1」から「グレード5」までの5段階にわけた「大雪山グレード」を設定しました。

登山道の管理者は、登山道の区間毎に設定された「大雪山グレード」に応じた登山道の保全修復や維持管理を行い、大雪山らしい自然環境と雰囲気の保持に努めます。

大雪山国立公園での登山を計画する際、また登山を行う際に、自らが歩く登山道の「大雪山グレード」を確認することで、個々の力量に応じた登山を行い、遭難事故の防止、登山利用の適正が図られることを期待しています。

大雪山グレードの適用事例

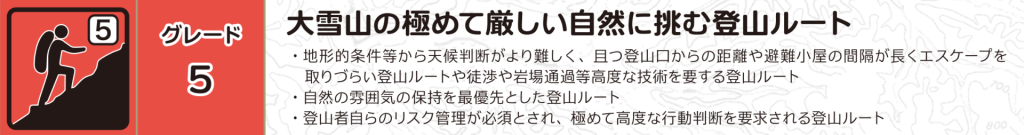

グレード5の事例:トムラウシ~ヒサゴ沼~化雲岳

この区間は、大雪山国立公園の中でも最も人為的な整備が少ない登山道で、分岐における指導標識、主たる山に設置された山頂標識以外の人工構造物は設置されていません。

遅くまで大きな雪渓が残る箇所区間があり、ヒグマも多く生息しています。

ルート途中に避難小屋、野営指定地はあるものの、登山口から遠くエスケープルートもない区間であるため、行程管理、天候判断等きわめて高度な行動判断が要求されるルートです。

原始性の高い自然の雰囲気の保持を最優先とし、指導標識等の既存施設の確認等必要最小限の管理を行っています。

大雪山グレードの適用事例

グレード4の事例:十勝岳分岐~上ホロカメットク山

大雪山グレードの適用事例

グレード3の事例:姿見の池園地~旭岳

この区間は、旭岳登頂、旭岳から裾合平の周回、旭岳ロープウェイから黒岳ロープウェイ間の日帰り縦走等で利用されている大雪山のメインルートで、道内外から多くの登山者が訪れています。

この区間は、ガレ場も出てくる風衝地です。ルートは比較的明瞭ですが、悪天時には視界が著しく悪化しルート判別が難しくなります。そのため、濃霧になると旭岳からの下山時にルートを見失いやすく、遭難事故も発生しています。

ここでは、雄大な大雪山の自然の雰囲気を保ちながら管理を行います。

大雪山グレードの適用事例

グレード2の事例:姿見の園地~裾合平

この区間は、姿見園地から裾合平の往復に利用されるほか、旭岳登頂の下山コースや黒岳からの縦走、愛山渓からの縦走に利用されています。夏山シーズン中はルートが明瞭で、こまめな登山道の保全修復作業が行われているため、歩きやすい道になっています。ただし、シーズン初めは雪渓が残っているため、旭岳ロープウェイ姿見駅のレクチャーを参考に慎重な行動が必要です。

ここでは、登山初級者が自然とのふれ合いを楽しむことができる、歩きやすく整備された道となるよう管理を行います。

大雪山グレードの適用事例

グレード1の事例:紅葉谷入口~紅葉滝

このルートは、層雲峡温泉から近く、紅葉谷入口から紅葉滝まで1時間程で往復できる高低差が少ない歩きやすい道です。柱状節理や紅葉滝、クマゲラ採餌木等を間近に観察でき、層雲峡温泉を訪れた観光客の散策やエコツアーに利用されています。

ここでは、一般観光客が自然とのふれ合いを楽しむことができるよう、一定の快適性が確保された道となるよう管理を行います。